Saggio presentato per gli studi promossi dall’Università di Catania in onore del professor Antonio Petino e riproposto sul periodico “La Canaviglia” (n. 4, ottobre-dicembre 1985) pubblicato dall’editore U. Bastogi di Livorno

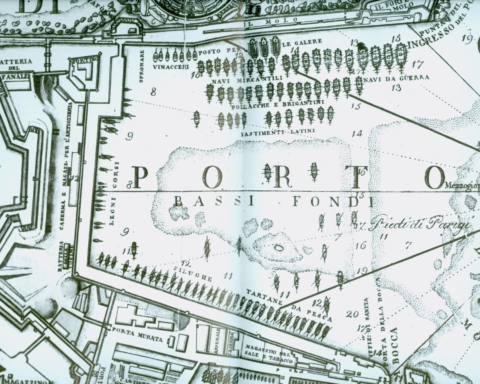

Parlare, sia pure in modo succinto e circoscritto, della guerra di corsa a Livorno nel Seicento significa prendere in considerazione il porto toscano da diversi punti di vista: anzitutto come base di armamento per una attività alla quale erano vivamente interessati il principe e i privati e pertanto come luogo privilegiato di soggiorno di corsari italiani e stranieri grazie all’eccezionale tolleranza dimostrata nei loro confronti. Vi è poi da ricordare la funzione dello stesso approdo quale mercato delle prede, materiali e umane, prodotto di quella stessa attività. Finalmente, da non trascurare, è l’espletamento del servizio di sanità marittima, atteso il contributo di notizie sulla guerra di corsa e la pirateria ch’esso ha dato grazie alla sua documentazione e corrispondenza.

Ci limiteremo in questa sede a rivolgere la nostra attenzione alla corsa esercitata dai singoli soggetti residenti a Livorno nei primi anni del principato di Ferdinando II, non importa quali legami li legassero al sovrano o a particolari istituzioni. Cominceremo perciò con il dire che nei primi decenni del Seicento di corsari a Livorno ce ne erano moltissimi ed erano tutti in piena attività. Ce lo conferma il seguente episodio. Nel 1631 il capitano fiammingo Ercole Ruschi, abitante a Livorno da molti anni, si era deciso a intraprendere un viaggio per comprare cereali in Palestina. Poi aveva cambiato idea perché era stato informato che il grano in quella terra era troppo caro, scegliendo come nuova meta l’isola di Creta, dove avrebbe potuto imbarcare vino da condurre a Venezia. Ma per evitare guai aveva ritenuto di non battere bandiera toscana e di negare altresì il fatto di abitare a Livorno «avendo per massima quei signori che tutti i vascelli che escono di Livorno siano per corseggiare».

Corsari e pirati, una distinzione molto relativa

Il termine usato correntemente negli atti è quello di corsari (e il verbo relativo è corseggiare) anziché di pirati, da qui l’annoso problema di una distinzione tra i due. In verità si tratta in entrambi i casi di una attività di singoli soggetti rivolta alla cattura di bastimenti mercantili e dei loro carichi a fini di lucro. Che poi vi fosse o meno il beneplacito dei pubblici poteri alla realizzazione di simili imprese e con esso certe esclusioni o limitazioni non ne cambia il carattere predatorio, l’intendimento cioè di sfruttare lo svolgimento pacifico dei traffici mercantili, tanto è vero che essa si svolse non solo nei periodi di guerra dichiarata ma anche in quelli di pace.

In altre parole, il fatto che tali rapine arrivassero ad avere non solo benedizione ma addirittura la compartecipazione dei sovrani non giunge a farne un elemento naturale del commercio marittimo. Come sottolinea infatti con chiarezza Michel Mollat, per quanto nel mondo mediterraneo si avesse dapprima la pirateria – intesa quale forma di banditismo sul mare puro e semplice – e quindi la corsa quale attività bellicosa autorizzata dallo Stato, non si pervenne comunque giammai a far sì che la prima riuscisse a distaccarsi chiaramente dalla seconda.

Certamente sul piano legale la distinzione vi fu, in specie man mano che le patenti cominciarono a essere sempre più precise, e il consolidarsi di un qualche diritto internazionale marittimo delimitò i confini entro i quali la corsa doveva essere praticata. Alla prova dei fatti però non esisté mai quella netta dicotomia che vedeva nell’una una spedizione risultante da un’iniziativa privata con l’intendimento di assaltare qualsiasi bastimento senza distinzione di bandiera per appropriarsi su quanto in esso imbarcato e del mezzo stesso e nell’altra qualcosa di autorizzato diremmo in carta bollata con precise clausole.

Si può ancora aggiungere che vi furono accordi tra più Paesi, si costituirono commissioni miste internazionali, si stabilì e si descrisse con un’ampia letteratura (specie nel Cinquecento) quello che era la pirateria e quello che non lo era, si fece una ricca casistica a proposito del procedere da pirata e da corsaro ma le imprese degli uni e degli altri continuarono a essere molto simili tra di loro e dominò la più grande delle confusioni. Come ha scritto il Mollat, «si potrà osservare che sin quasi alla fine del Cinquecento il comportamento di un corsaro munito di patente è poco differente da quello del pirata. Si potrà soprattutto osservare che nello spirito la distinzione è molto relativa».

Sovrani e filibustieri in società fra loro

Ritornando ora alla Toscana, le ragioni per cui Livorno esercitava tanta attrazione per i corsari erano molteplici. Le sue immunità (si ricordino fra tutte il bando del 1591 e la Costituzione livornina del 1593) avevano richiamato sino dalla fine del sedicesimo secolo turbe di questi scorridori entro il circuito delle sue nuove mura. L’ambasciatore Morosini riferiva nel 1608 al Senato Veneto: «Qui hanno salvacondotto tutti i marioli che vi capitano per gli eccessi commessi in altri Stati. […] Sotto questo estremo salvacondotto, da alcuni anni in qua sono capitati in Livorno molti corsari con prede fatte ne’ mari di Levante, ovvero altre persone che in Barbaria e in Sicilia hanno comprato le prede; ed in virtù di questa franchigia sono stati sicuri, prendendo essi però il nome di “mercanti” e non di corsari».

Cosimo I e più di lui il terzo granduca Ferdinando I erano soliti associarsi a questi avventurieri costituendo con essi delle vere e proprie imprese in compartecipazione, finanziandoli e affidando loro le proprie navi e consentendo loro di issare la bandiera toscana, seguendo in ciò l’esempio di quanto, su ben più vasta scala, veniva fatto nell’Europa settentrionale e soprattutto in Inghilterra. Ferdinando I in particolare in aggiunta alle galee della marina di Stato e a quelle dell’Ordine di Santo Stefano, si era dotato di diversi bastimenti affidati a capitani inglesi e olandesi, che depredavano un po’ dappertutto in lungo e in largo nel Mediterraneo, e altrettanto aveva fatto la granduchessa che possedeva una propria squadra di bertoni condotta da esperti nocchieri del Nord Europa.

Di conseguenza a Livorno convivevano corsari a servizio del principe e corsari che agivano indipendentemente, senza che sia possibile, riguardo a questi ultimi, porre una netta separazione tra costoro e i capitani e padroni marittimi puri e semplici, essi pure risiedenti nella città toscana. Difatti i documenti di archivio precisano solo in certe circostanze che un capitano è un corsaro mentre altre volte il medesimo è designato semplicemente con il suo grado. Per di più vi erano capitani che ordinariamente svolgevano la loro funzione di vettori navali ma che, all’occasione, non disdegnavano di gettarsi in una impresa di corsa o aggredire un bastimento e viceversa. In termini generali si può comunque dire che i corsari qui presenti – fossero essi residenti stabili oppure ospiti occasionali – dovevano essere in numero notevolissimo, specie se comparato a quello dei suoi abitanti che negli ultimi anni del terzo granduca era salito da cinque a circa ottomila.

Per il periodo che va dagli inizi del Principato di Ferdinando I sino alla metà del secolo, ho raccolto notizie di almeno una sessantina di soggetti ma essi dovevano essere di più. Circa la nazionalità s’incontravano còrsi (ed erano la maggioranza), veneziani, francesi, fiamminghi, inglesi, genovesi, spagnoli e levantini. Una testimonianza indiretta di questa presenza è data dalle trattative (denominate “negozio segreto”) intercorse nel 1633 tra l’ambasciatore Niccolini e il colonnello De Magistri da una parte e un rappresentante di Ferdinando II e un gruppo di 22 capitani corsari stranieri guidati dal capitano Estinch dall’altra. Costoro si dichiaravano «desiderosi di ritirarsi a vivere cattolicamente nello Stato di Vostra Altezza e sotto la sua protezione». Offrivano come contropartita un «donativo» di 300mila scudi in verghe d’oro e d’argento e i loro 18 bastimenti alla «Sacra Religione di Santo Stefano». Si aggiunga che ciascun capitano richiedeva di portare con sé almeno 25 uomini, il che avrebbe voluto dire arricchire la piazza di Livorno di ben 572 ex filibustieri. Non si sa comunque se le trattative ebbero felice conclusione.

In genere l’impresa corsara prendeva vita attraverso la stipulazione di un contratto di compartecipazione agli utili, cioè al bottino, da suddividersi in parti uguali tra armatore, capitano ed equipaggio; «a terzo biscaino» (o buscaino). Va detto però che dalla terza parte spettante all’equipaggio doveva essere ritagliata ancora una quota che veniva divisa come segue: «due per l’amor di Dio allo spedale S. Antonio, due a chi assisterà per la giustizia a dette parti et una al cavaliere [l’addetto del governatore per gli affari giudiziari], li quali però devono essere obbligati a diffinire ogni scrittura, lite o differenza o altro che prima et poi nascesse tra loro».

Il contratto di armamento nel quale il granduca fosse compartecipe prevedeva poi diverse clausole e prestazioni oltre quelle sopra dette. I capitani dovevano evitare di «dar impaccio a’ cristiani, né a lor vasselli né nella vita né nella roba». Non potevano issare altra bandiera «da quella che li sarà dato di qua». E in proposito la bandiera poteva essere quella granducale, quella di Santo Stefano o, ancora, quella della granduchessa. Per questi bastimenti poi tutte le prese erano buone purché si trattasse di «vassello che andasse in corsa contro i cristiani». In teoria cioè essi si sarebbero dovuti impegnare solo contro navi barbaresche e ottomane o dei loro alleati: una regola non facile da seguire allorché ci fosse stato da distinguere tra nazionalità del proprietario della nave e dei proprietari del carico e nazionalità dell’equipaggio, che potevano essere diverse tra loro.

Il granduca da parte sua era tenuto a soddisfare le loro richieste di artiglierie, di munizioni, di viveri e di anticipazioni di denaro. Così avvenne nel 1633 per i capitani Adriano Franceschi, Gio di Giorgio da Candia e Francesco Brucianesi, nel 1634 per il capitano Ercole Busca e nel 1635 per il capitano Fra Giovanni Francesco Ricasoli il quale però, avendo perduta la sua nave per opera dell’«armata turchesca», chiese ed ottenne dal sovrano di non pagare le cariche e le bocche da fuoco che questi gli aveva anticipato.

Da tali imprese venivano al granduca altri benefici anche se non vi partecipava direttamente, atteso che egli percepiva da tutte le navi che venivano armate a Livorno per «andare in corso a terzo buscaino» un decimo delle loro prede ovvero, come si diceva, «lo smerigliato» o «smiragliato». E sembra che, allo scopo di non essere imbrogliato, il principe pretendesse che un suo uomo di fiducia, uno scrivano, fosse imbarcato su ognuna di esse. D’altra parte – come si apprende nel 1637 nel caso del rientro dal corso in Levante, dopo una campagna durata un anno, di due brigantini armati dal corsaro Cristoforo Petri – «per interesse della decima dello smerigliato dovuta a S.A.», si ordinava «non sia sbarcata cosa alcuna».

Cronache di razzie ai tempi di Ferdinando II

La segnalazione di atti di pirateria, così come di incontri con corsari cristiani e mussulmani, di movimenti in entrata e in uscita e di presenza di costoro nei vari porti toccati durante il viaggio, sono un motivo ricorrente nelle relazioni dei comandanti di navi riportate nelle cosiddette «magistrali» ossia nei dettagliati rapporti che l’Ufficio di Sanità di Livorno inviava quotidianamente al granduca a Firenze e includenti non solo le notizie degli arrivi in quel porto ma altresì il resoconto di quanto i capitani delle navi dicevano di aver visto e saputo durante il viaggio. Non molto frequenti sono però le notizie sull’attività dei corsari nostrani e talvolta passano dei lunghi periodi nei quali avvisi sono quasi inesistenti senza che se ne possa attribuire la colpa in modo determinante a lacune nella documentazione.

Al tempo di Ferdinando II (1621-1670) quella fonte offre tuttavia una messe abbastanza ricca di informazioni su questi corridori, grazie non solo a diversi rientri in patria delle loro navi ma altresì per un maggior novero di segnalazioni rimbalzate da un bastimento all’altro. Di queste disponibilità fruiremo per ragguagliarci sulla loro attività nei primi anni del principato e precisamente nel biennio 1628-1629, particolarmente dotato al riguardo, per quanto non manchino saltuarie notizie anche sugli anni immediatamente precedenti. Così ad esempio alla fine di gennaio del 1627 arrivò a Livorno da Napoli dopo un viaggio di sette giorni il galeone “SS. Pietro e Paolo” di proprietà degli eredi di Rocco Manfredini. Si trattava di una nave di 2.700 salme di portata, con a bordo 35 marinai, cinque turchi e un carico di merci varie che era stata noleggiata diversi mesi prima per andare a caricare grani in Levante, come aveva fatto in realtà. Sennonché durante il viaggio di ritorno non si era lasciata sfuggire l’occasione di predare un «caramussale» [vascello quadro a tre alberi, della portata di circa 400 tonnellate, utilizzato per lo più nel trasporto merci], uscito da Salonicco per Costantinopoli e a bordo del quale vi era frumento e altre mercanzie che erano state poi vendute appunto a Napoli, dove il “SS. Pietro e Paolo” era stato costretto a rifugiarsi per il maltempo.

Per imbatterci in un altro arrivo degno di nota occorre attendere un bel po’ e precisamente il dicembre dell’anno successivo, allorquando prevenne nell’approdo labronico la nave “Signora dell’Assunta” di proprietà del cavaliere Alessandro Maria Sauli che ne era altresì l’armatore e battente bandiera dell’Ordine di Santo Stefano. Era partita circa 11 mesi prima e cioè il 9 febbraio, per darsi alla guerra di corsa e ora tornava dal Levante, precisamente da Cipro, donde mancava da due mesi, con a bordo 91 persone tra passeggeri e marinai. Anche la sua crociera era stata proficua, avendo circa 60 giorni prima predato su tre «saiche» [grosso mezzo dallo scafo tondeggiante con le vele quadre e due soli alberi, della portata massima di 400 tonnellate] ben 28 schiavi, 6 cavalli e diverse merci che erano elencate in un’apposita portata: ovvero stoffe, cammellotti, caffè, olio, fichi, piselli, mandorle, galla e «fagotti di più robbe». Durante il viaggio di ritorno aveva toccato Beirut vendendovi 6 schiavi e poi Messina, dove era rimasta 15 giorni alienando altri 20 schiavi e i 6 cavalli e lasciandovi alcuni suoi soldati.

Quello stesso anno portò alla ribalta un altro di quei corsari livornesi tutti con lo stesso cognome che il Baruchello, non si sa su quali basi, definisce, «forse più armatori di navi da corso che veri corsari». Difatti, appena a dodici giorni di distanza dall’arrivo della “Signora dell’Assunta”, era ora la volta del galeone “San Paolo” comandato dal capitano cavaliere Antonio Manfredini, di 2.500 salme di portata con a bordo 200 tra marinai e soldati e 72 schiavi. Di essi si era avuto in verità già notizia nell’ottobre precedente allorché la barca “Sant’Anna” giunta a Livorno da Seida aveva comunicato di avere incontrato sopra Cipro il galeone del Manfredini con due «conserve», il quale gli aveva tolto con la forza parte delle sue provviste. Anche il “San Paolo” rientrava flying colours giacché aveva catturato durante la sua crociera ben 44 bastimenti e natanti di vario tipo. Tra essi, in settembre presso Alessandretta, un caramussale sul quale aveva fatto 33 schiavi, mentre altri 24 di questi disgraziati gli erano stati consegnati in Levante dal cavalier Castelnuovo, altro corsaro che batteva i mari con il suo vascello armato a Malta. Tra le varie notizie che il Manfredini dava del suo viaggio, degli incontri fatti e via dicendo meritano di essere menzionati uno scontro con cinque galee mussulmane della squadra di Rodi, verificatosi allorché si accingeva a prendere terra per rifornirsi di acqua e quindi l’incontro pacifico, avuto appena venti giorni prima del suo arrivo sopra a Capo Spartivento, allorquando si era battuto con cinque corsari inglesi con i quali era stato «a parlamento» e dai quali aveva saputo che avevano fatto diverse prede di vascelli siriani. Evidentemente era un momento favorevole anche per questi uomini del Nord che avevano fatto del Mediterraneo orientale un’altra delle loro zone di caccia.

Entrati nel 1629 divengono più fitte le notizie sulla corsa livornese e la parte del leone fu ancora dei Manfredini. Anzitutto il 4 marzo giunse a Livorno il «petacchio» [modesto bastimento quadro a due alberi con una portata di circa 150 tonnellate e che di solito operava di conserva] “San Giuseppe” condotto dal capitano Francesco Franceschetti (ma di proprietà esso pure degli eredi di Rocco Manfredini), della portata di 700 salme con a bordo 134 tra soldati e marinai. Proveniva dal Levante, dove aveva corseggiato per quattro mesi catturando appena 48 giorni prima del suo arrivo, nel golfo di Salonicco, una saica uscita da quel luogo e diretta a Costantinopoli con a bordo 100 balle di panni. Poi si era impadronito, ancora in quei mari, di un caramussale con a bordo cinque schiave e un carico di grano che aveva venduto al capitano Bartolomeo Ambrogini (il quale era uscito con la sua nave dal porto di Livorno per andare appunto in Arcipelago a caricare cereali) per la somma di 1.800 pezze da otto reali.

Nel maggio fu la volta del galeoncino “Sant’Agata e San Carlo” del capitano Gualtierrotto dei Bardi a giungere a Livorno proveniente esso pure dal corso nel Levante con a bordo 150 tra marinai e soldati. La sua più grande avventura l’aveva vissuta il Venerdì Santo precedente allorché, sopra «Castel Russio», navigando in compagnia di due vascelli maltesi, aveva incontrato una «urca» [bastimento da carico, soprattutto nordico, dal grande ventre e dalle forme tondeggianti] piratesca di grosse dimensioni che era uscita da Alessandria e dirigeva su Costantinopoli con a bordo un carico di riso e altra mercanzia e ben 200 turchi. Attaccata, si era mostrata un osso piuttosto duro perché c’era voluto un giorno intero di duri scontri, e cioè tutto il venerdì, prima di poter passare il sabato successivo all’abbordaggio. Nel corpo a corpo morirono 130 turchi e 40 cristiani, altri 100 dei quali erano stati feriti e tra questi ultimi si dovette annoverare lo stesso Gualtierrotto. In compenso, oltre a impadronirsi delle merci si erano fatti schiavi i 70 mussulmani che erano a bordo. Un’altra cattura concerneva una saica di greci incontrata in Arcipelago e che aveva a bordo tre schiavi, uno dei quali fu venduto in quelle parti e gli altri due condotti nel porto di armamento.

Ricompare quindi al sorgitore toscano il capitano Antonio Manfredini con il suo galeone “San Paolo”, essendo trascorso poco più di un anno dal suo precedente arrivo e dopo il viaggio di ritorno da Levante protrattosi per 43 giorni. La crociera era iniziata con la partenza da Livorno nel mese di maggio e a essa avevano partecipato “in conserva” anche altri due vascelli con la bandiera del granduca. A bordo del “San Paolo” oltre a un insieme di marinai e soldati inferiore al passato (100 uomini) c’era un carico di 42 schiavi, riso, lino, caffè, zucchero e altre merci predate sopra dieci o dodici vascelletti turcheschi che avevano avuto la ventura di incrociare sulla sua rotta. Queste merci dovevano essere ripartite (e in ciò si conferma il carattere di impresa armatoriale di queste scorribande) nella seguente maniera: un quarto agli eredi di Rocco Manfredini, un quarto a Lorenzo di Gio e una metà allo stesso allo stesso Rocco Manfredini.

Quanto ai vascelli “in conserva” al momento del suo rientro a Livorno, uno solo di essi seguiva il “San Paolo” conducendo due prede ossia una nave carica di vino, lenticchie, caffè, zucchero, lino e altre merci, e una saica con riso e ceci. La nave era uscita da Alessandria per Costantinopoli e il “San Paolo” le si era avventato contro, ingaggiando un furioso combattimento che dal mattino si era protratto sino al mezzogiorno e si era concluso con la morte di 60 turchi e la cattura di 38 di essi mentre le perdite cristiane erano state di 60 caduti e di 60 feriti. La saica era invece di proprietà di turchi e partita da Alessandria per Alessandretta con un equipaggio greco («ben navigata di Greci») ai quali erano stati pagati 400 talleri per i noli. Essa era stata predata dal capitano Adriano Franceschi ma senza che si potesse fare alcun schiavo perché l’equipaggio era riuscito a salvarsi con lo «schifo» [battello ausiliario].

In giugno quindi la “divisione” Manfredini si imbatté sopra a Baffa di Tripoli con una formazione di ben 12 galee e 4 caramussali turchi, con i quali aveva combattuto di continuo per sette ore senza alcun danno. In agosto infine essa si era disimpegnata in una operazione anfibia, mettendo in terra 80 soldati tra Beirut e Tripoli di Siria, nelle terre del signor principe Emiro Faccardino, e raggiunto un casale vi avevano ammazzato 12 turchi, perdendovi due uomini. Una impresa alquanto scialba giacché dopo lo scontro «era convenuto ritirarsi ‘a vasselli, senza poter fare altro progresso».

Si diceva un momento fa delle due navi di conserva del Manfredini e del fatto che ne fosse giunta una sola. Il 5 dicembre comparve la seconda ossia la “San Francesco”, che dichiarò di aver perso il contatto durante il viaggio con il galeone in questione. Capitano di questa unità era appunto Adriano Franceschi. A bordo vi erano 75 persone, tra marinai e soldati e un carico di caffè e lino e 700 talleri. Successivamente al distacco in questione, il Franceschi infatti si era imbattuto in due caramussali greci e sottopostili (si direbbe oggi) al “diritto di visita”, aveva accertato che le merci a bordo erano di proprietà dei turchi per cui ne aveva fatto man bassa, consentendo quindi ai due bastimenti di proseguire il loro viaggio.

Menzionando così Adriano Franceschi si chiama in causa una famiglia di corsari ancora più illustre di quella dei Manfredini. Essi erano originari della Corsica e, trasferitisi a Livorno, avevano tratto dall’esercizio della loro professione grandissimi guadagni, salendo rapidamente nella scala sociale così come nel rispetto e nella stima della popolazione labronica. Basti dire che pretesero e ottennero di far costruire nel 1657 la loro tomba di famiglia nello stesso Duomo di Livorno, dove appunto furono raccolte le spoglie degli autori di tante rapine. «Wealth howsoever got» scriveva De Foe «makes Lords of merchants, men of rakes».